Introduction

Le pouls obsédant de la basse, le martèlement d’une cymbale cristalline, un orgue glissant insensiblement d’accord en accord, une voix passionnée qui s’élève et se perd dans l’éther de nos émotions, la montée progressive des chœurs et l’arrivée triomphante des trompettes dans un finale à faire tomber les murailles de Jéricho…

Tout semble indiquer l’atmosphère caractéristique du gospel, mais les indices sont trompeurs et l’arrivée des premières paroles, soulignées par un roulement de caisse claire, prive brutalement le cantique de toute prétention spirituelle :

When a man loves a woman

Can’t keep his mind on nothing else

He’d change the world

For the good thing he’s found

Quand un homme aime une femme

Il ne peut fixer son esprit sur rien d’autre

Il échangerait le monde

Contre la belle chose qu’il a trouvée

L’ambiguïté de cet hymne à l’amour ne s’arrête pas là. Si la voix est indéniablement noire, la solennité de l’orchestre est plus volontiers évocatrice de l’ambiance feutrée, entre folk et country, que l’on rencontre dans les petites églises du prolétariat sudiste blanc, à des années-lumière de l’exubérance débridée caractéristique des offices religieux de la communauté afro-américaine.

Voix noire et musique blanche, gospel et ballade amoureuse.

Cette double confusion des genres aurait dû faire froncer les sourcils d’une Amérique en crise avec sa première minorité, mais c’est tout l’inverse qui se produit lorsque When a Man Loves a Woman sort dans les bacs au début de l’année 1966. À l’heure où le pasteur Martin Luther King peine à vaincre la ségrégation en s’embourbant dans les ghettos d’une société à deux vitesses, le succès planétaire inattendu de ce slow dévastateur fait croire au reste du monde que le rêve américain d’une société égalitaire et pluriculturelle n’est pas nécessairement illusoire.

En Allemagne, en Angleterre, en France comme au Japon, Percy Sledge et ses accompagnateurs blancs emportent dans la chaleur moite de leur chanson des millions de couples étroitement serrés. Cette étreinte est plus spectaculaire encore aux États-Unis où elle prend la couleur de la mixité raciale : récompensé par une première place dans les charts noirs le 7 mai 1966, Sledge voit son nom s’installer deux semaines d’affilée tout en haut du Hot 100, le hit-parade généraliste d’une Amérique blanche à 90%.

Depuis que le 45 tours est devenu un produit de consommation de masse au milieu de la décennie précédente, ce n’est pas la première fois qu’un Afro-Américain signe un tel exploit. Avant Sledge, une trentaine d’artistes noirs ont déjà accédé à la place d’honneur du Hot 100 grâce à ce que la profession appelle couramment un succès crossover ; c’est notamment le cas des Platters, de Sam Cooke, de Gene Chandler, de Stevie Wonder ou encore des Supremes, mais jamais cette transgression des frontières culturelles qui séparent traditionnellement la musique populaire des Blancs de la chanson noire ne s’est faite dans une véritable communion des genres.

Ray Charles a bien interprété le standard de country I Can’t Stop Loving You et Louis Armstrong emprunté à Broadway Hello Dolly!, mais le melting pot proposé par When a Man Loves a Woman est d’une nature autrement plus intime. Dix ans après que les premiers best-sellers d’Elvis Presley ont souligné l’identité de destin des poor whites sudistes et des descendants des esclaves, les uns et les autres écrivent enfin un chapitre de leur histoire commune sur une base parfaitement égalitaire ; en créant ensemble When a Man Loves a Woman, les héritiers de Jimmie Rodgers et ceux de Charley Patton rejettent une malédiction vieille d’un siècle et s’affranchissent des barrières érigées artificiellement entre eux, au lendemain de la guerre de Sécession, par une aristocratie sudiste aigrie dans la défaite d’Appomatox.

La formule pourrait sembler sentencieuse si elle n’était l’expression d’une réalité incontournable, celle d’un Sud nouveau qui a choisi la musique de son prolétariat pour exorciser ses démons. Paradoxalement, cette révolution des mentalités a vu le jour loin des grands centres de la musique sudiste, au cœur d’une région oubliée de ce qui reste peut-être, au plus fort de la lutte pour les Droits Civiques des Noirs, l’État le plus rétrograde de l’Union : l’Alabama.

La logique aurait sans doute voulu que le best-seller de Percy Sledge fût enregistré à Memphis, la capitale du Mid-South où Stax Records a déjà montré l’exemple. Depuis le début des années 1960, le quartette en noir et blanc de Booker T. & the MG’s s’emploie à la déségrégation de l’univers du disque, sous son nom comme dans l’ombre d’Otis Redding, de William Bell ou de Rufus Thomas ; mais en dépit de son antériorité, Stax n’a pas encore produit de succès comparable à celui de When a Man Loves a Woman — ce qui ne l’empêchera pas de se rattraper par la suite.

Autre grand pôle d’attraction culturel de la région, Nashville abrite également une scène musicale afro-américaine extrêmement active, mais le rhythm & blues local a toujours été contraint de jouer les seconds rôles dans l’ombre de la musique country. Popularisé par l’émission de radio fétiche du genre, le Grand Ole Opry, le style hillbilly des petits blancs de l’Old South a donné naissance depuis la guerre à une industrie florissante, et Music City a pris le pas sur l’Athènes du Sud — le surnom pompeux donné autrefois par ses élites bourgeoises. Mais l’apartheid sudiste a empêché Nashville de faire la somme de ses talents au sein d’un même creuset, laissant le champ libre à un outsider : sans doute parce que le hasard a voulu qu’un meilleur équilibre se fasse entre ses musiciens blancs et ses chanteurs noirs, Muscle Shoals va réussir à s’imposer là où personne ne l’attendait.

En l’espace de quelques saisons, cette minuscule agglomération semi-rurale devient l’une des grandes capitales musicales de la planète, capable de rivaliser par son impact et son rayonnement avec New York, Londres et Los Angeles en donnant naissance à ce qu’il est désormais convenu d’appeler le Muscle Shoals sound.

La formule peut prêter à sourire, y compris chez les artisans du genre qui ne sont pas les derniers à s’en amuser : « La notion même de Muscle Shoals sound nous a toujours fait rire. C’est comme si on parlait du son de Trifouillis-les-Oies. Personne n’était fichu de situer Muscle Shoals sur une carte, alors le son de Muscle Shoals… Mais après tout, pourquoi pas ? On parlait bien du son de Memphis et du son Motown, alors pourquoi pas Muscle Shoals ? », explique Jimmy Johnson.

Jimmy qui ?!!

Johnson. Un nom à peu près aussi parlant que Martin ou Dubois. Ceux qui étudient à la loupe les notes de pochettes des vieux 33 tours savent pourtant que Jimmy Johnson n’est pas un anonyme ; il figure même en bonne place dans le panthéon du rock, de la country et de la soul, au regard de ses collaborations avec les Rolling Stones, Paul Simon, Aretha Franklin, Wilson Pickett, Rod Stewart, Cher, Bobby Bland, Boz Scaggs, Art Garfunkel, Etta James ou Little Milton, pour ne voir que la pointe de l’iceberg.

Johnson n’est d’ailleurs que l’une des pièces d’un puzzle complexe et parfaitement méconnu. Les univers musicaux de Memphis, Detroit, Nashville ou La Nouvelle-Orléans ont fait l’objet de nombreuses publications, mais Muscle Shoals reste à ce jour une entité floue, un nom à l’exotisme abstrait tout juste évocateur d’enregistrements mythiques. Avant de gagner sa place au soleil, les Shoals ont traversé bien des épreuves et connu leur lot de vicissitudes ; personne ne s’en étonnera dans cette terre du Vieux Sud pétrie d’évangélisme qui se refuse à valider le succès, sinon lorsqu’il naît dans la sueur et les larmes.

Du premier studio improvisé avec des boîtes à œufs à la poignée de ceux qui survivent dans l’ère des ProTools et de GarageBand, les épreuves et les tribulations christiques de ce coin perdu du Bible Belt méritaient d’être contées, dans leur pleine dimension historique et sociale. Car cette ascension spectaculaire n’est pas seulement une belle fable musicale ; elle permet aussi de voir comment le sens de l’entreprise propre à l’Amérique triomphante de l’après-guerre est venu affecter les régions les plus reculées d’un Sud décidé à sortir de l’ombre, un siècle après sa défaite.

En remontant le fil de l’histoire, en suivant le parcours humain de ses principaux acteurs et en détaillant l’abondance de sa moisson artistique, cette étude entend rompre avec le secret afin que Muscle Shoals trouve enfin sa place sur la grande scène de la soul et du rock.

© 2007, Autour du livre.

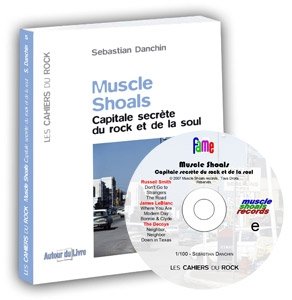

Le tirage de tête est une édition limitée (100 ex.) composée d’un exemplaire de l’ouvrage numéroté, personnalisé à votre nom et dédicacé par l’auteur, et d’un CD (lui aussi numéroté et personnalisé) de cinq titres enregistrés aux studios Fame de Muscle Shoals et sélectionnés par l’auteur.

Le tirage de tête est une édition limitée (100 ex.) composée d’un exemplaire de l’ouvrage numéroté, personnalisé à votre nom et dédicacé par l’auteur, et d’un CD (lui aussi numéroté et personnalisé) de cinq titres enregistrés aux studios Fame de Muscle Shoals et sélectionnés par l’auteur.

Autour du livre

Autour du livre Autour du Livre

Autour du Livre

Autour du livre

Autour du livre Autour du Livre

Autour du Livre

1 review for Muscle Shoals

5

/5Based on 1 rating(s)

5 Star

4 Star

3 Star

2 Star

1 Star

Reviewed by 0 customer(s)

Jacques Godfroid (amazon.fr)

Un must absolu !

Un vrai régal pour tout qui est fan de Roger Hawkins, Pete Carr et toute la bande ….